自筆証書遺言保管制度の活用⇒ご注意ください

近年、この保管制度が創設されたことにより、利用される方が増えているようですが、意外な盲点があります。ご注意ください。

①必ず、ご自身で法務局に出向き、「自筆証書遺言」を保管する手続(申請)を行うこと(士業の方などの代理人が替わって行えない)。

②自筆証書遺言の中身まで法務局はチェックしてくれません⇒遺言の書き方があり、それに沿わないと遺言自体無効になります。

⇒ 有効な書き方のアドバイスをいたします。

③遺言は全文自筆です(押印は、実印が望ましいです)⇒アドバイスいたします。

④特に遺言中に複数の不動産がある場合などは、財産目録をパソコンソフトなどで作成することが必要です。(特に不動産はその特定が必要で不動産の所在地だけでは不足の場合があります)⇒アドバイスいたします。

⑤遺言書と財産目録がつながっていることを証明するためにも、共に署名、捺印(実印が望ましい)し、契印して、袋とじすることを

お勧めいたします。⇒アドバイスいたします。

⑥遺言者と「相続させる」方である相続人の関係を証明する戸籍が必要です。⇒代理で取得致します。

※以上 保管申請手数料は3,900円と安価ですが、一つ間違えると遺言自体が無効となることがありますので、ご注意ください。

遺留分(いりゅうぶん)とは? 請求できる遺留分侵害額請求権の個別の遺留分割合は?

子どもや配偶者などの近親者は、本来被相続人(亡くなった人)が亡くなったときに財産を相続する権利を持っています。

しかし、遺言によって長男に遺産のすべてを贈られたり、愛人に財産を譲ったりしても、一定の範囲の相続人は主張すれば必ず一定の財産が取得できます。

遺留分は、遺言の内容よりも強い権利と言えるのです。

<遺留分が認められる相続人>

遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。減殺請求権の割合は、法定相続分の2分の1です。

・配偶者⇒遺留分侵害額請求権割合=遺産総額の2分の1×2分の1=4分の1(子がなく親が相続人のときは3分の1)

・子ども、孫などの「直系卑属」⇒遺留分侵害額請求権割合=遺産総額の2分の1×2分の1=4分の1 (複数は頭割り)

・親、祖父母などの「直系尊属」⇒遺留分侵害額請求権割合=遺産総額の3分の1×2分の1=6分の1

(複数は頭割り)

<遺留分が認められない相続人>

次の相続人には遺留分が認められません。

・兄弟姉妹や甥姪

※今回の民法改正により、遺留分については「現金」のみでの支払いになりました。ご注意ください。

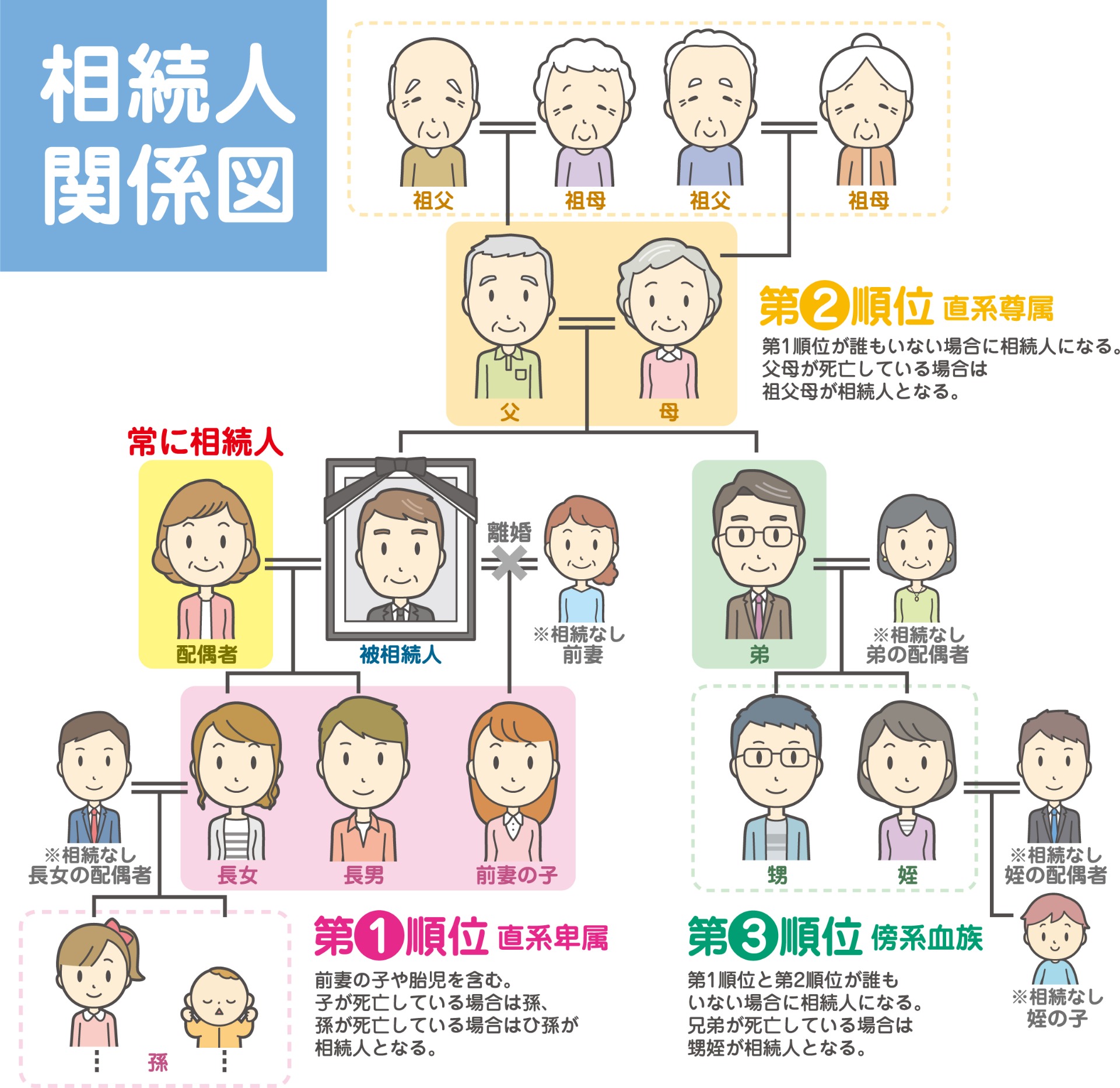

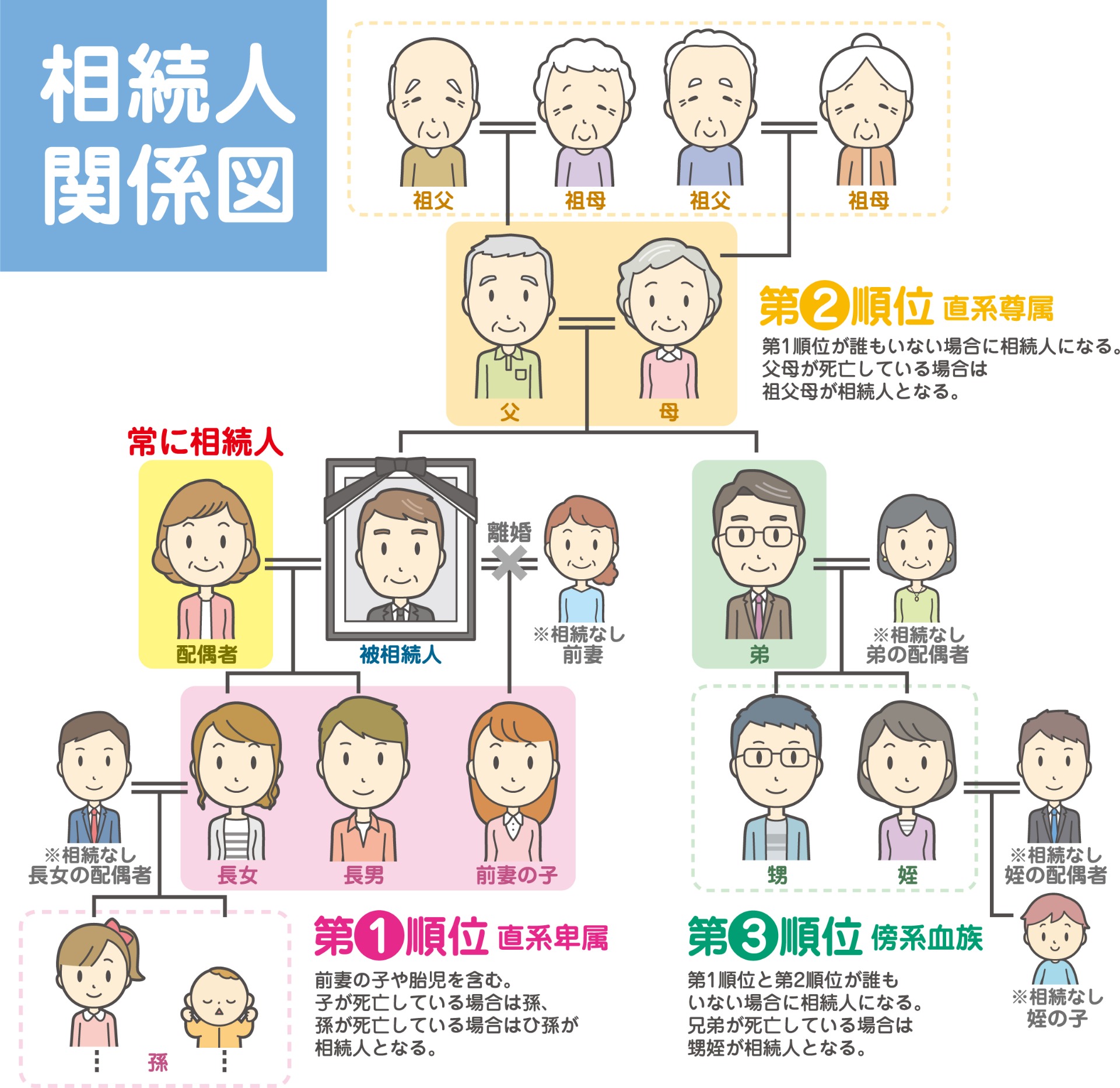

相続人ってどうやって決まるの? ③

配偶者がいても、子供やその子(被相続人からみると孫やひ孫)がまったくいないと、

第二順位として、相続するのは、配偶者と被相続人の親(両親又は片方の親)<直系血族>に

なります。法律が予定した相続割合(法定相続割合)は、配偶者2/3、親1/3です。

また、子も親もまったくいない場合は、最後に第三順位として、亡くなった方(被相続人)の

兄弟姉妹<傍系血族>が相続人になります。

この場合の法定相続割合は、配偶者3/4 兄弟姉妹1/4 です。

相続人ってどうやって決まるの? ②

でも、亡くなった方(被相続人)が亡くなる前に、養子縁組をして

養子にした子がいた場合は、その養子になった子は相続人となります。

また、婚外子といって、正式な婚姻を経て生まれた子ではない子は、

亡くなった方から「認知届」出していた場合に、相続人となります。

これは、亡くなった方の出生から死亡までの「戸籍」を見ないとわかりません。

※ 尚、前妻の子は相続人です。

相続人ってどうやって決まるの? ①

初めに、亡くなった方に、配偶者(夫か妻)とその子供さんがいる場合は

原則として、この配偶者とその子供さん(直系卑属)が相続人になります。

その子供さんが、亡くなった方(被相続人)よりも先に亡くなっていた場合は、

先に亡くなった子の子(亡くなったから見れば孫)が相続人になります。

このような場合を「代襲相続」といいます。

法律が予定した割合(法定相続割合)は、配偶者1/2 子(全部で)1/2です。