家族信託の30年ルールとは?

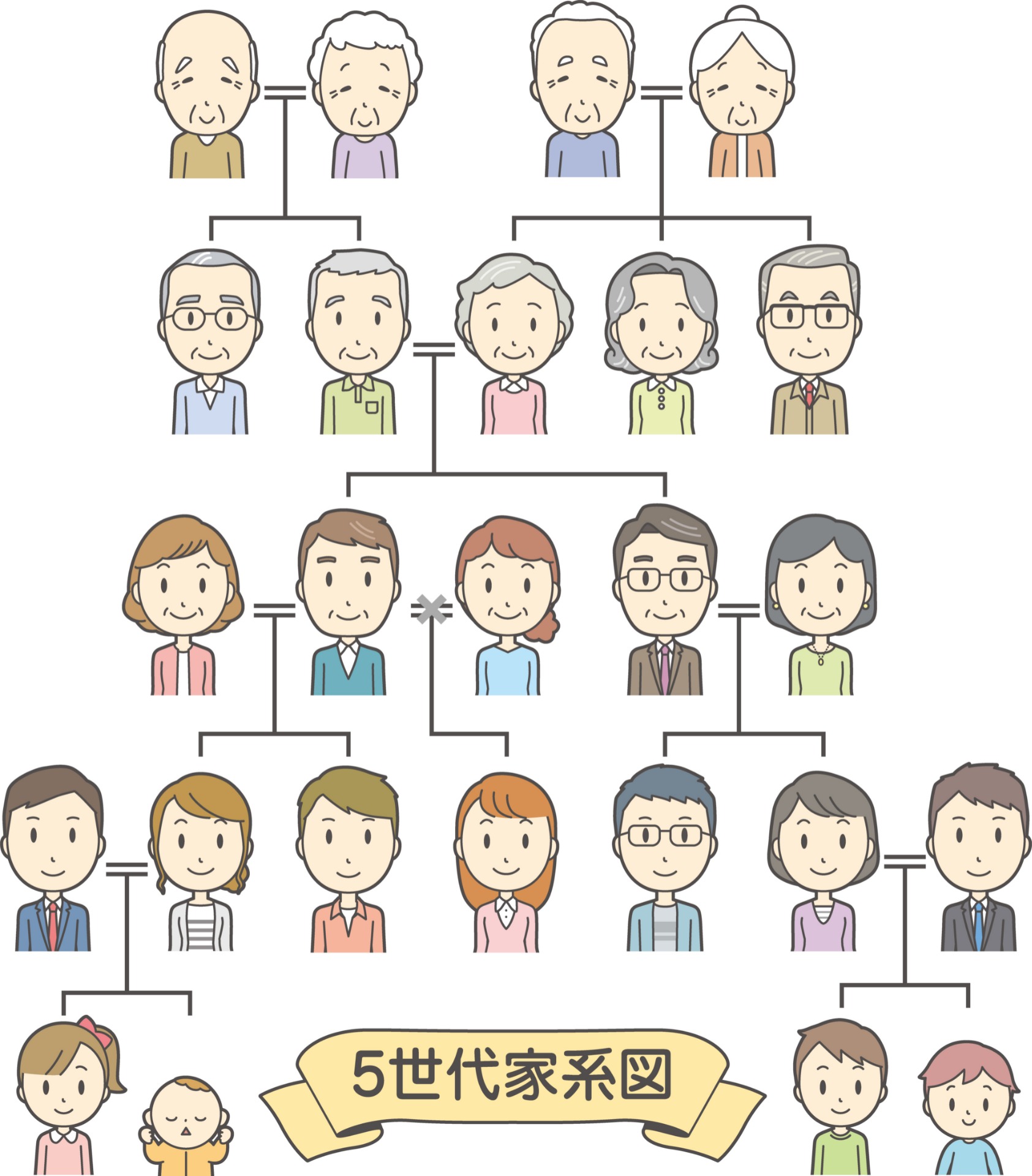

・家族信託では、二次相続や三次相続まで想定して信託期間の指定ができる「受益者連続型信託」が存在します。

・ただ家族信託は信託契約が設定された時から30年を経過すると、その後に利益を利益を受け取る人が死亡すると、そこで終了となります。

・つまり、この場合、「利益を受け取る権利」を引き継ぐことはできません。

・例えば、①最初に受け継ぐ人、②2番目に受け継ぐ人、③3番目に受け継ぐ人(30年経過している)がいるとして、③の人が亡くなると次の④4番目の人は「利益を受け取る権利」を引き継ぐことはできないということです。

「家族信託」のデメリットは?

・認知症になった後では信託契約を結ぶことはできません。

・公正証書での作成が必要です(費用が発生します)。

・金銭を管理する「信託口口座」を開設できる銀行が、全国でも限られています。(入金する資産は、最低でも3,000万円が基本)

・家族信託は、財産管理はできても身の回りの手続(例えば、介護施設との契約、病院、役所への届出、申請など)はカバーできません。

・信頼のおける受託者(子、甥、姪、兄弟など)が必要で、その方に財産管理を任せ、預けることになります。

・FACEBOOKでも述べましたが、各種税金が課税されるうえ、税務申告に手間がかかります。翌年1月末までに税務署に信託計算書と合計表の提出が必要となります。

・法定後見制度に比べて初期費用が高額となります。

遺産価額が5,000万円~6,000万円で約100万円程度かかります(法定後見制度は、10万円程度+後見監督人費用)。

・両親他その他の兄弟姉妹を含めた家族全員の同意が必要です。

・家族信託を利用して預ける財産に制限があります(農地などは地目変更の手続が必要)。

・平成19年に施行された新しい制度なので、相談する専門家がまだ少ないのが現状です。

「家族信託」のメリットは?

・認知症発症後でも、生活費等のお金の出し入れ、財産菅理が可能です。

家族信託を利用すれば、委託者の意志に関わらず、受託者が定期預金等を解約することができ、家族が生活費を工面する必要がなくなります。不動産を売却することも可能です。

・家族信託は、遺言書としての機能も備えています。

家族信託は、委託者が受託者を指定することで生前に遺言と同様の効果を得ることができます。

・家族信託は、遺言書機能を利用することで次の世代以降の相続を指定することができます。

以上、メリットもありますが、デメリットもあるのでご注意下さい。では、次回に!

「家族信託」は認知症による財産凍結の特効薬となる制度です!

・ひとたび認知症になると、親が所有する不動産は、事実上売却はおろか、定期預金も解約できません。

・介護費用を工面しようとする子供たちにとっては重大な問題です。

・この時に効力を発揮するのが「家族信託」という制度です。

・判断能力があるうちに信託契約を交わしておけば、判断能力がなくなったときでも、財産を委託された家族(子供など)

の判断で定期預金の解約や実家の売却も可能です。

・他にもメリットがありますが、デメリットも多い制度です。ではまた次回に少しづつ解説していきますね!

エンディングノートとは? 友達追加ボタンで「オリジナルノート」プレゼント!

PDF版の当所オリジナルノートをプレゼント!

下記のリンクをクリックしてください! + そして友達追加をしてください!

「エンディングノート」とは、

⇓

生きている間に、自分に万が一のことがあったときのために、

遺された方が死亡後、困らないように、各連絡先や保管場所を記したノートです。

さらに、遺された方へのメッセージや想いをつづったものです。このノートにあなたが記入し、奥様やお子様にお渡ししておきます。

<内容例>

・葬儀のときに連絡してほしい方やお呼びしてほしい方は?、何人ぐらいお呼びする?葬儀はどんな形を望む?

・友人の連絡先(住所や電話番号)は? お墓はどこ?法要は?

・銀行はどこ?預金通帳や印鑑、健康保険証、年金手帳の保管場所は?かかりつけ医は?尊厳死を選ぶ?

・PCやスマホの「PINコードやパスワード」は?IT関係の解約はどこに連絡すればいい? など