どうしたらいいの?相続人の悩み Ⅰ 法事とは?

◆法事とは?

(仏教の法事について)

・法事とは、亡くなった人の冥福を祈るための仏教の儀式です。

読経などを行う「法要」とその後に行われる会食などのお斎を含めて「法事」と呼びます。

・色々な種類があり、日単位で区切られた中陰法要と、年単位で区切られた年忌法要(一般)があります。

・故人が亡くなられてからの1年は、たくさんの法事を行うことがあります。

※仏教では亡くなられてから四十九日間を「中陰」といいます。この間、閻魔大王による裁きが七日ごとに行われ、故人が極楽浄土に行けるかどうかが決定するのです。そして最後の判定が下される四十九日目が「忌明け(いみあけ)」となります。

・最初の初七日法要も、本来は亡くなってから七日後に行われることでしたが、最近は葬儀と同日に行われることが増えてきています。

・四十九日法要は、遺族や親族、友人、知人も列席する法要になるのが一般です。全員で焼香やお斎をし、位牌を入れたり、納骨する場合もあります。特にこの四十九日法要は、重要な法要と考えてよいでしょう。

・四十九日を過ぎて、初めての「お盆」のことを「初盆」と言います。

お盆は昔から「亡くなった方が一年に一度、親族の元へ帰ってくるもの」と言われています。そのため、お盆の法要には、遺族の他故人の親しかった方を招待して、僧侶を呼び読経してもらう場合が多いようです。

<年忌法要は何年ごとに何回まであるか?>

・一般的に、 一周忌、三回忌(丸2年後)、七回忌(丸6年後)まで行われます。

特に決まりはないのですが、その後、十三回忌、十七回忌、二十三回忌と続き、三十三回忌を年忌止め(弔い上げ)で打ち切ることが多いようです。

※この他に「百か日法要」が寺院ではなく、自宅で行われることも多いようです。

<年忌法要を行う年の数え方は?>

・一周忌は、葬儀を行った次の年の祥月命日(しょうつきめいにち、故人が亡くなられた同月同日)に行われる最初の年忌法要です。

その後、三回忌以降は「回忌ー1」年目に行うことになっています。例えば、三回忌法要は3-1年にあてはめ2年目に行うため、一周忌の翌年が三回忌にあたります。

どうしたらいいの?相続人の悩み Ⅰ 死後の事務手続(火葬許可申請その他重要な取り決め手続き)

火葬許可申請先⇒原則として、亡くなられた方の住所地の「市町村役場」へ申請する(死亡届と同時に)。

火葬許可証⇒提出した「市町村役場」より発行される。

火葬許可証提出先⇒遺体を火葬する「火葬場」に提出する。

※「火葬許可証」は紛失しないこと。火葬の当日、「火葬場」に提出しないと遺体の火葬ができません。

通常は、葬儀社を通じて火葬場に提出しておきますが、れます火葬完了後は裏面に「火葬済証」のスタンプが押され、遺骨とともに引き渡されます。火葬済証付きの火葬許可証は言わば「遺骨の身分証明書」として、埋蔵等の時に霊園に提出しますので、納骨の時まで、骨壺と一緒に保管するようにしてください。

<重要なこと>

※「お通夜」「告別式」の日時が決定したら、「誰に」連絡するのか?「死亡通知」を誰にするのか?急ぎの場合は、電話でするのか?等決めて(リスト作成)速やかに行います。※生前に、「連絡先リスト」を作成しているとスムーズに進みます。

①受付(お願いする人はだれか?)、喪主となる人は?(挨拶の有無)

②ご香料は受け取るのか?お返しは?

③お通夜、告別式の規模(何名ほどお呼びするのか)⇒会場の広さが変わる(葬儀社と要相談)

④僧侶等の宗教者がある場合に連絡し、打ち合わせを行い、お布施の目安も確認しておく

⑤葬儀の形式は?⇒葬儀社と相談

⑥棺に納める「副葬品」はあるのか?

⑦初七日法要を葬儀と一緒にするのか、別途日を設けるのか?等の打ち合わせと連絡。

⑧全体が決まれば、葬儀社に見積もりを出してもらう(その際、決め事に漏れがないかよく確認のこと)

次回へと続く

どうしたらいいの?相続人の悩み Ⅰ 死後の事務手続

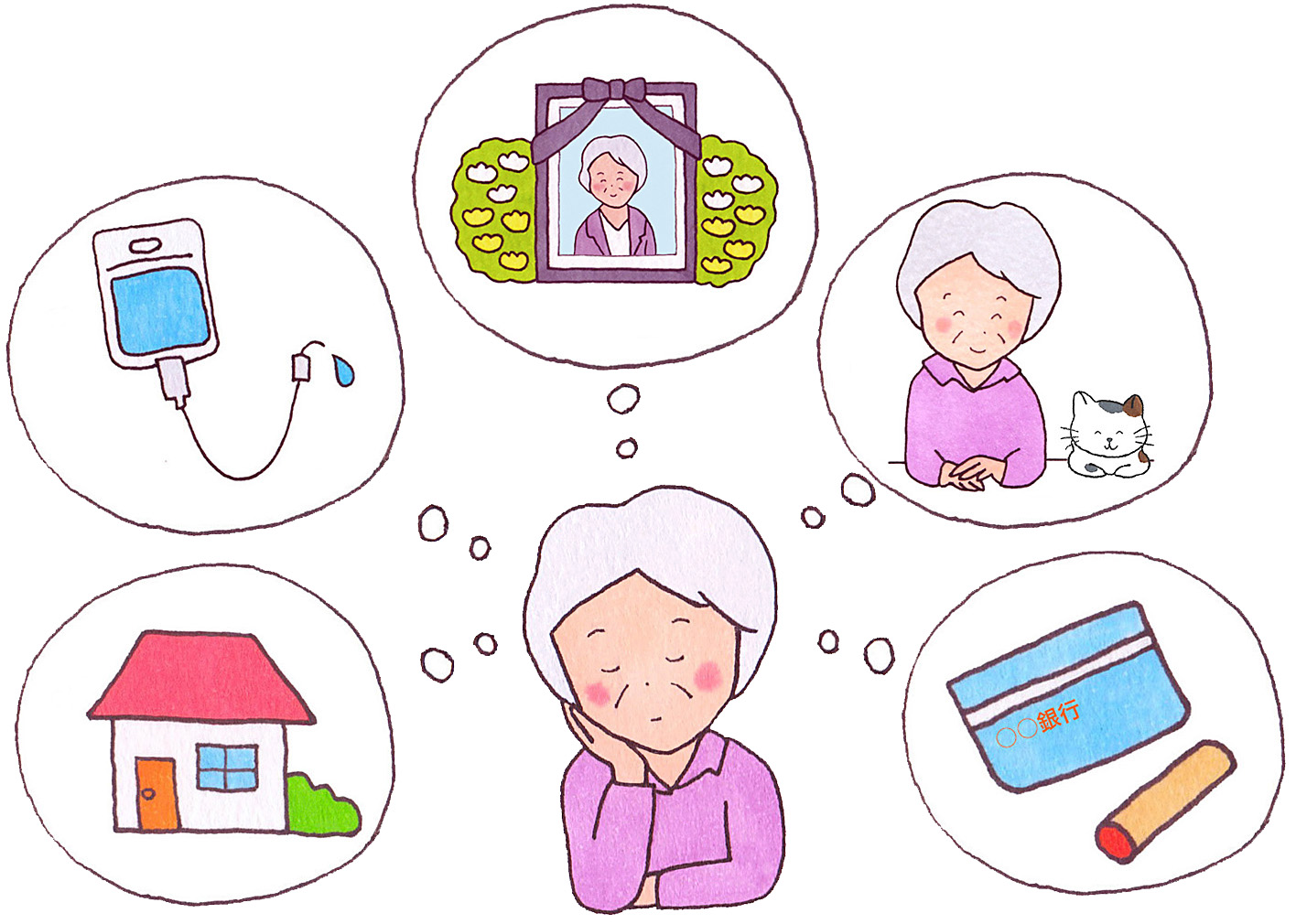

◆ご親族(例えばお父様)が亡くなられた後の相続人の方がとる事務手続は?

Ⅰ 死後の事務手続

亡くなられた方の状況によって様々ですが、その事務手続きは、正直言って、「多い」場合が殆どです。

・まず死亡当日の緊急対応です。

※入院されているときに、入院契約時や診察時に同席するなどして、医師や看護師等といった病院関係者と顔合わせをしておくことや事前の種々の確認が必要です。お亡くなりになると意思表示ができませんので、終末期医療(尊厳死宣言も含めて)の方針も協議しておきます。

①病院から死亡又は危篤(きとく)の連絡が入ったら、病院へ駆けつけるとともに、予め決めておいた葬儀社に連絡を取ります。

ご遺体搬送の手配(寝台車の配車)を依頼します(葬儀社は24時間体制で控えていますので予め電話番号は控えておきます)

※殆どの病院が24時間以内にご遺体を引き取るよう言われますので、どこに搬送するのかを決め、葬儀社に依頼します。

・病院に置いてある亡くなった方の身の回りの荷物を速やかに持ち帰る。

・タクシーでの遺体搬送はできません(遺体は旅客ではなく「貨物」という扱いになりますので、通常、葬儀社に依頼します)

②病院の担当医から、死亡日時や死因などを記入した「死亡診断書」を受領します。

A3の用紙になっていて、右半分が死亡診断書、左半分が死亡届というセットになっています。

※この「死亡診断書」は、様々な場面で使いますので、10枚程度コピーをしておくことをお勧めします(重要)。

※届けるのは「戸籍法86条」に届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外では3か月以内)とあります。

※葬儀社で届けてくれるところが多いですが、でなければ同居の親族の方が住所地の市区町村役場に届けます。

※病院以外(自宅など)で死亡した場合は、診療医のいないとき、警察医による「死体検案書」が作成されます。

③葬儀場、火葬場の予約手配は葬儀社を通じて行う。

「お通夜」「告別式」の日程や会場について葬儀社と打ち合わせをいたします。

続きは次回へ

車庫証明申請書類作成上の注意点(別記様式第1号のうち)

車庫証明申請書類作成上の注意点

◆別式様式第一号

①車名

完成検査終了証又は自動車検査証記載の車名(トヨタ、日産、ホンダ、マツダ、フォード等)

愛称名(カローラ、クラウン、アコード、シビック等)は不可、不明という場合もある。

②型式

E-CA5, GFSPC10、TA-K12等、完成検査終了証又は自動車検査証記載の型式。不明の場合もある。

③車台番号

CA5-1005454,SCP10-0089765、K12-34765等車体に打刻されているもの

新車の場合には、申請時に記入がなくても可(交付時には記入しないとダメ)

④自動車の大きさ

完成検査終了証又は自動車検査証記載の車両の長さ、幅、高さ

車庫証明取得について

・車庫証明申請方法

(申請が必要な場合)

◇自動車を購入した場合(新車、中古車)又は転居等で自動車の使用の本拠の位置(住所等)を変更した場合には、自動車の保管場所(駐車場)を管轄する警察署に申請をして、保管場所の証明を受けなければなりません。

(申請が必要な書類)※次のURLをクリックし下記用紙類をダウンロードし使用することができます(警視庁)

◇自動車保管場所証明申請書(別記様式第1号)・保管場所標章交付申請書(別記様式第3号)

原則、4枚複写書類を作成する(警察署で発行されるものは、複写式となっている)。

4枚複写のうち二枚が自動車保管場所証明申請書、うち二枚が保管場所標章交付申請書です。

(注意)上記より用紙をダウンロードされる場合は、複写式ではありませんので枚数分だけ同じものをご準備ください。

◇保管場所の使用権原を証明する書類

①自分の土地又は建物を保管場所とする場合

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

②他人(親も含む)の土地又建物を保管場所とする場合

駐車場又は土地の賃貸契約書の写しか保管場所使用承諾証明書

③他人と共有している土地又は建物を保管場所とする場合

保管場所使用承諾証明書

◇保管場所の所在図・配置図

◇手数料(駐車場を管轄する都道府県によって異なりますので、お問い合わせください)

兵庫県の場合 ・申請手数料 ¥2,200(申請時に証紙添付)

・交付手数料 ¥500(受取時に証紙添付)